江西地名研究

关注我们,获取更多地名资讯

关注

[提要]湖南是古代百越族群聚居的重要区域。古代湖南区域地名的汉化进程,可以采取计量方法划分为百越语地名主导时代(前11—前3世纪)、汉语式地名主导时代(前3—5世纪)、汉语式地名与汉语地名平衡时代(5—11世纪)和汉语地名主导时代(11世纪以降)等四个阶段。第一阶段,地名的汉化主要表现在用汉字音译的方式来记录百越语地名,并尽量通过汉字部首来表达地名的类型;第二阶段,区域百越语地名逐渐减少,汉语式地名和汉语地名在不断增加,而汉语式地名占有很高比例;第三阶段,区域百越语地名完全消失,而汉语地名在不断增加,并与汉语式地名在数量上形成基本平衡状态;第四阶段,区域新出现的地名绝大部分是汉语地名,百越语语素只残留在部分小地名的通名之中。这个汉化进程,既是湖南区域古代百越族群与汉族地名文化从隔离到接触、共存和融合的过程,也是认识和理解南方区域地名文化演变的良好案例。

[关键词]古百越族群;地名;湖南;汉化

一、引言

在研究中国南方地区古老地名的含义时,我们常常会遇到很多含义不明的地名,较为耳熟的如无锡、姑苏、余杭、会稽、豫章、彭蠡等。过去一般认为,这些地名属于古代吴越语言的汉字记音地名,类似的情况历史上多出现在东南江苏、浙江、江西一带。近些年来,笔者在研究湖南地区历史地名时,发现该区域也存在一大批类似的难解地名,例如长沙、洞庭、湘、资、沅、澧等。虽然这些地名很早就已出现于历史文献之中,但我们一直以来都不甚清楚它们的含义,令人遗憾。

我们知道,地名是人们给某一特定空间位置上的自然或人文地理实体所赋予的专有名称。作为地理实体的语言符号,任何地名都是有含义的。我们现在之所以对很多古老地名的含义无法解释,最有可能是因为我们没有找到解开地名谜题的钥匙。华夏(汉)族由黄河流域大批进入长江流域等地是自春秋战国时代才开始的。在华夏族来到南方之前,古代南方地区的土著居民主体是“百越”族群。所谓百越,是古代居于南方的以越人为主的诸族群总称。众所周知,古百越族群主要是现代侗台语族(壮侗语族)诸民族的先民,其使用的语言从语言系属来说,主要属于侗台语族,但也不排除其中部分属于苗瑶等其他语族先民。一般来说,百越族群活动区域内的地名,应该是由长期生息于此的百越族群以其所操语言命名的。由于百越族群只有语言,没有文字,他们活动区域的地名历史上只能借用华夏文字(汉字)来进行翻译性记录。这实际上就是对区域百越族群语言地名进行华夏化(汉化)的早期形式。历史文献中留下的南方地名很多即属此类。那么,古百越族群语言地名是如何进行翻译记录的?应该说,古代中原华夏族在与周边诸非华夏族交往时,早就有“号从中国,名从主人”的地名翻译命名传统。“号从中国,名从主人”的含义,即中原华夏族内部称呼非华夏语(汉语)民族区域地名采用华夏语意译名称,而非华夏语民族区域地名的正式名称则采用非华夏语民族语言的汉字音译名称。然而,事实上,古华夏族所操华夏语与周边的非华夏族语言二者不但字词难以一一对应意译,而且语法往往也差距很大。因而,时代不同、文化程度不同的古代华夏族先民在与非华夏族人民进行交往的时候,地名的翻译方式不得不抛弃实用意义不大的“号从中国”式意译,而采取方便易行的“名从主人”式音译。但这种音译又不是简单的完全对应式音译,而是在不同的时代根据不同的情况具有不同的翻译命名特征,比如有的可能是百越语式音译,有的明显是华夏语(下称汉语)式音译,有的则是音译与意译的混合。因此,研究古百越族群区域地名整体的汉化过程及其特征,比研究单一古百越语地名的含义可能更具学术意义与现实意义。知道了古百越族群聚居区地名汉化进程及其特征,对于了解古代百越族群的民族构成、地理分布、思维认知特点,古代汉族与百越族群的交往、交流、融合过程和今天区域地名的文化渊源和地名文化遗产的内涵等,都具有十分重要的价值。本文即试图通过解剖一个古百越族群聚居区地名汉化的典型样本,以认识、了解不同时期区域地名汉化的时代特征及程度。

湖南位于我国南方的核心地带,是古代百越族群居住活动的典型地区。进行湖南区域古百越语地名的汉化过程研究,无疑有助于湖南省乃至南方地区地名历史文化研究的深入。湖南地区作为古百越族群聚居区,其地名的汉化类型可以分三种形式:百越语地名、汉语式地名和汉语地名。百越语地名,是指用汉字记录的百越语译音地名,可谓之“名从主人”式地名;汉语式地名,是指地名在形式上像汉语地名,但其中的专名或通名仍包含明显的古百越语语素,亦可称为汉越合璧式地名;汉语地名,是指未明显受百越语言影响的、专名与通名都是当时习用的汉语字词地名。古代湖南百越聚居区地名的汉化进程,可以通过分析不同时期区域新出现的百越语地名、汉语式地名和汉语地名三者的基本情况及其数量比例变换来进行衡量。要研究古代湖南百越聚居区地名的汉化问题,首先,最关键的是如何识别不同时期区域内含有百越语成分的地名。本文对湖南地区古百越语言(语素)地名的判断标准大体有二:一是历史地名专名用汉语无法合理解释,或解释存在歧义、文献存在一名异记的;二是历史地名通名在先秦秦汉汉语地名中不存在或存在但含义明显与汉语不同的。这种判断标准相对客观,其结果大致应是不错的。其次,是如何进一步理解其中代表性地名的含义及命名特征。这可以帮助我们更好地了解不同时期湖南区域地名汉化的方式与程度。我们知道,一个民族的语言是具有很强继承性的。由于古百越族群主体为今南方侗台语族先民,今广西壮族先民即有很大一部分来自于今湖北、湖南等长江中游地域;古百越族群的另一部分应该是今南方苗瑶语族先民,即活动于古代长江中游洞庭(今洞庭湖区)、彭蠡(今长江赣皖界段一带)之间的“三苗”人,今湖南、广西境内的瑶族当即其主要遗裔,因而,历史时期湖南地区留下的古百越语地名,其含义很多应该可以利用今壮语、瑶语(勉语)词汇来进行推测。但是,世易时移,“名”是人非,今天要对这些古百越语地名的含义进行准确的解释是相当困难的,因为,我们难以对解释结果的正确与否进行准确无误的判断。尽管对古百越语地名的含义推测不一定十分准确,但毫无疑问,这明显不会对区域地名汉化历史进程的时期划分与趋势判断产生多少影响。以此,笔者下文即尝试主要从湖南古百越族群的活动史入手,通过不同时期区域地名语言特征的计量和湖南及其周边地区具有古百越语言成分地名命名基本情况的比较,深入分析地名的微观特征及其形成原因,以尽可能准确地了解、认识湖南地区古代百越(土著)语地名汉化的历史进程。

二、百越语地名主导时代

(前11—前3世纪)

先秦时代,在作为华夏族的楚人春秋早中期大举进入湖南境内之前,湖南地区是纯粹的百越族群分布区。其时,南方百越族群在史籍中除被称为“百越”外,还被称为“蛮杨”“杨粤”“夷越”“于越”“蛮越”“南夷”“蛮夷”等。也就是说,越、粤、夷、蛮等名,都属于当时南方百越族群的泛称。例如,通过下述记载,可以知道此间百越族群的大致分布情况。

(1)《墨子》卷4《兼爱中》:

南为江、汉、淮、汝,东流之,注五湖之处,以利荆楚、于越、南夷之民。

墨子生活在春秋战国之际。楚人其时还局限于江北的汉水流域一带。显然,此间广大的“江、汉、淮、汝”区域,除“荊楚”以外,都是属于百越族群的“于越”“南夷”之民。

(2)《吕氏春秋·恃君览》:

扬、汉之南,百越之际。

《吕氏春秋》成书于战国末年。“扬、汉”即指长江、汉水。这是说其时大致以长江及汉水为界,该线以南即为百越族群的活动区域。

(3)《楚辞·九章·涉江》:

哀南夷之莫吾知兮,旦余济乎江、湘。

屈原同样生活于战国末期。屈原的意思是说,其时他对“南夷”百越族群并不了解,而长江以南的湘江流域一带,是认识他们的好地方。这与上述《吕氏春秋》所说的百越族群分布区域相当契合,说明当时的湖南地区仍然是越人势力活动的重要区域。

可见,尽管春秋战国之际以降已有不少楚人南下湖南地区,到楚悼王时代(前401-前381)甚至把整个湖南地区都纳入楚国的统治范围(参见后),但是,直至战国末年秦人大批进入之前,湖南境内的居民无疑还是百越族群占绝对的主导地位。例如,近年洞庭湖区常德出土的战国楚简有称“越涌君”,湘西北慈利出土的战国楚简有称“越邦”,似都反映出当地越人所居的主导地位。其实,先秦时代的这种局面,也可以从传世文献和出土文献中发现的湖南地区的一些地名命名情形中得到明显反映。

战国末年以前留下的湖南地区地名记录不多,但今天仍在使用的一些重要地名已经在此间出现。记录相关地名的文献举例如下:

(1)《逸周书·王会解》:

禽人菅。路人大竹。长沙鳖。其西:鱼腹鼓。锺锺牛。蛮杨之翟。仓吾翡翠。翡翠者,所以取羽。其余皆可知。自古之政,南人至众。——皆北向。

这反映的是西周成王时期(约前11世纪)的事情。可以说,其中的长沙、仓吾二名,是见于文献记载的时代最早的湖南地名。

(2)《后汉书·南蛮传》:

及吴起相悼王,南并蛮越,遂有洞庭、苍梧。

楚悼王时代(前401-前381)属于战国中期。洞庭、苍梧为楚郡名,都是当时楚国在南方边地设置的军事性区域。

(3)《鄂君启节·舟节》铭文:

徙(涉)江,内湘,庚

,庚

阳;内灅,庚;内澬、沅、澧、澹。《鄂君启节》属于战国中期楚怀王时(约前355―前296)的器物。铭文中提到的江、湘、灅、澬、沅、澧、澹,为河流名,也分别就是指后世的江水、湘水、耒水、资水、沅水、澧水、澹水(澧水支流)诸河;、、阳三地则是湘江流域的聚落名称。

由上述地名情形,可知此间区域地名命名特点有三:其一,基本以汉字来音译古百越语地名。也就是说,此间地名多属于古百越语地名的汉字记音。之所以这么说,是因为此间区域所知地名大都不能从字面上对其含义进行合理、顺畅地理解。笔者曾专门考察过长沙、洞庭二名,发现其汉语含义虽然难解,但是如果用侗台语族壮傣语支语言进行解释,其女神祭坛(长沙)、红色平地(洞庭)的含义似较为通畅。这是因为,侗台语地名的习惯语序为“中心词 修饰词”,与汉语的习惯语序“修饰词 中心词”正好相反。另外,仓吾作为部落名或地名,在汉语没有含义,但考虑到“仓吾,蛮也”,可以尝试用壮傣语来理解。按仓吾与苍梧为一名异写,汉语上古音可拟作tshaŋ1ŋa1,很可能是读音与之近同的壮语词can‐ghyaz(巫师)的古记音。巫师在壮族传统信仰中具有崇高的地位,以巫师作为古代百越仓吾部落的名称无疑具有较强的识别意义。阳,虽形式上属于典型的汉语式名称,但“”(后来的《汉书·地理志》作“洮”)显然属于新造字,应该也是源自古越语语素记音。可见,这些基本不能从字面做出顺畅解释的地名,应当就是古百越语言的记音地名。其二,尽量以汉字部首来区别部分地名类型。这种命名方法在中原地区至迟在西周时代即已出现,例如河、渭、洛等。楚铭中出现于湖南地区的湘、灅、澬、沅、澧、澹等都是河流名,其地名用字基本上都是单字,且多带有水(“氵”)部首,似是楚人为河流记音而借用或新造的汉字。这些河流名称的具体含义一直不清楚,但是,如果用今壮侗、苗瑶语族语言的习惯地名用字进行近音分析,就有可能得到较合理的解释。例如湘,上古心纽阳韵,可拟音sǐaŋ1,与瑶语词su‐ang(河流)的读音甚近,可能是其音译;灅(今耒水)、澧、澹(今澧水支流),有可能分别是壮语词raiq(沙滩)、rij(溪水)、daemz(水塘)的古记音;而沅,有可能是壮语词rengz(平地)的古记音。对照今日这些河流中下游重要河段的自然地理特征,确实与特定河流所对应壮语词的含义相仿。、阳则属于聚落名,其地名用字带有邑部首,反映的是人文地理事物。可见,先秦时期湖南地区的上述地名很大程度上反映了区域主体居民古百越族群地名命名的文化特色。其三,汉语式地名已开始出现。这是指此间出现的“水名 阳”“山名 阳”形式地名。“阳\洮阳”之外,此间见于记载的同类汉语式名称还有“辰阳”(《楚辞·涉江》)、“青阳”(《史记·秦始皇本纪》)。阳\洮阳、辰阳(《汉书·地理志》谓“辰水所出”)无疑是因水而获名,青阳则当是因山而获名,且完全符合“水北为阳,山南为阳”的汉语地名命名传统规则。不过,、辰二字的含义不甚明确,最有可能还是来自古百越语语素记音。例如,辰阳位于湘西绵延的山谷之中,“辰”很可能就是壮语词con‐gh(冲,山谷、山窝之意)的早期记音字。

由上可知,在湖南百越族群聚居区地名汉化的早期,由于区域百越族群居于主导地位,汉化的方式基本上是采取用汉字(包括既有汉字和创制汉字)对百越语地名进行记音,因而,在区域已知的17个地名(含西周时2个)中,百越语地名有14个,约占总数的82%。直至前4—前3世纪之际的楚国晚期,包含百越语语素的汉语式地名(共3个)才开始在湖南地区出现。可见,虽然楚人名义上控制湖南地区的时间不短,但在对待百越族群所采取的文化政策上似是谨慎而保守的,甚至是无所作为的。这与春秋战国时楚人的主要精力长期放在北方关中、中原有关。尽管战国时对于后方江南“南夷”地区楚国设置有军事性的洞庭、苍梧二郡,但似乎基本上是为了维持区域现状。这大约就是到了楚末期的屈原尚在“哀南夷之莫吾知”的原因。

三、汉语式地名主导时代

(前3—5时代)

大约在前3世纪80年代,秦人开始进入湖南地区。秦人主要是从湖南北面的洞庭湖平原一带进入湖南地区的。据《史记》相关篇章记载,周赧王三十七年(前278),秦遣大良造白起进攻楚国,占领郢都,并于此设立南郡;前276年,秦军又攻占楚国的“江旁”15邑,标志着秦人势力从此正式进入洞庭湖平原地区。秦人进入湖南地区后,仍继承楚国所置洞庭、苍梧二郡政区,并以洞庭湖平原一带为依托,沿湘、资、沅、澧诸水向南西拓展。从此,中原文化慢慢向湖南地区渗透,反映在地名命名中的古百越语文化因素也逐渐减少。

(一)秦代

过去,由于有关秦代湖南地区的历史文献记载十分有限,我们对秦代湖南地区的情况知之甚少。2002年,随着湘西龙山里耶36000余枚秦简的出土并逐渐公布,我们对于秦代湖南地区的情况有了不少新的认识。例如,我们知道秦代湖南地区仍广泛分布着“越人”以及“濮人、杨人、臾人”等百越部落。里耶秦简文字所涉年代为前222—前208年间,其中记录有不少当时的湖南地区地名。这些地名的具体情况大略如下:

郡名:洞庭、苍梧;

县名:迁陵、酉阳、零阳、索、沅陵、无阳、充、门浅、上衍、辰阳、上軴、新武陵、沅阳、蓬;益阳;

乡里名:都乡、启陵、贰春、軴上;盈夷、康乐

非政区名:庑谿、夷山、与谿、鼓山、爰浅;泊筮。

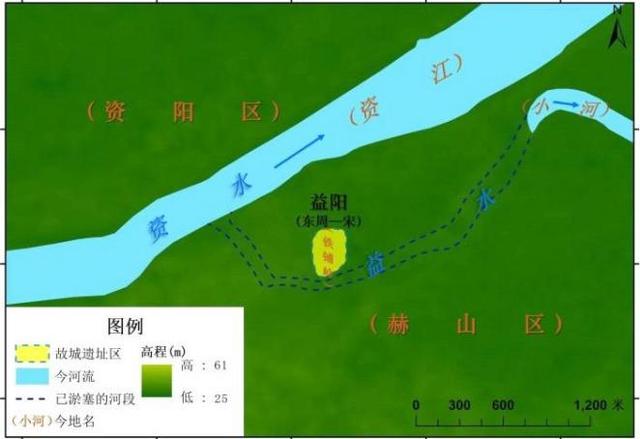

从上述新出现的地名(加黑字体)中,我们可以窥知秦代湖南地名命名五方面的主要特征。其一,因水为名者较多。从《汉书·地理志》《水经注》等传世文献记载和出土文献释文考察可知,酉阳、零阳、沅陵、无阳、辰阳、沅阳、益阳、庑谿、与谿等地名都是因水而名。另外,索、门浅、上衍、爰浅、泊筮诸名称可能也与水有关系。这些河流名称基本无法用汉字本身含义理解,估计都是来自古百越族群某种语言语素的记音。不过,不像此前楚人的记音地名部分汉字似乎是新创制的汉字,此间地名记音所使用的这些汉字显然都倾向于选用既有的通俗汉字。例如,“无水”即今舞水(沅水上游支流),应就是“庑谿”的异称。无、庑,上古皆明母鱼部,可拟音mǐwa2,有可能与壮语词mbwk(大)的古读音近同,无水、庑谿的含义当就是大河流的意思。顺便说,历史时期南方地区多见的冠首字与“无”字发音近同的地名,如巫水、巫山、五溪、五岭、武水、武陵、乌江等,其冠首字含义可能都是“大”。这从《方言》有谓“恒、蔘、绥、羞、绎、纷、毋,言既广又大也。······东瓯之间谓之蔘、绥,或谓之羞、绎、纷、毋”的含义解释,可得到证实。“毋”上古音同无、巫、武等,亦明母鱼部。而“东瓯”“瓯”等,众所周知,汉时皆属居住于东南地区的百越族群。此外,高水、冷水等的首字专名,有可能也是表示大的壮语词gox、lueng的古记音。与之相反,壮语词iq的意思表示小,古代用来记音的汉字可能是“賹”“益”“夷”“易”等。例如,本区此间出现的“益阳”名称的含义之谜即可因此破译。关于益阳之得名,东汉时即已无解。应劭曾曰:“县在益水之阳,今无益水,亦或资水之殊目矣。”即推测益水即资水异称。应该说,这样的说法并不成立,因为宋以前的益阳县治故城近年已发现于益阳市赫山区铁铺岭,位当资水之南,与“益阳”的含义相悖。益水作为资水南岸的一条小支汊(由资水分汊,再注入资水),汊口附近河段根据应劭“今无益水”的记载,约在汉代就已淤塞不通,今则仅剩20余公里的中下游河段,而益阳故城遗址正在益水故道之北(图1)。显然,相比旁边的资水,益水确实是一条小河,正好符合“益”的含义。令人颇为惊奇的是,2300多年后的今天,该河名字仍叫“小河”。人类历史早期,族群部落居住分散,活动范围相当有限,人们往往喜欢用具有相对形体意义的修饰词大、小,来对境内河流、山体的名称进行区别。这样的情况,与人类历史早期地名大多由“普通的修饰性词组担专有名词作用,久而久之它们就越来越固定下来”的地名命名规律是一致的。其二,因山为名者不少。迁陵、沅陵、新武陵、启陵、鼓山等地名即是。西周时期关中平原地区可能即有含“陵”字后缀的地名出现,如西周晚期宣王时青铜器《不其簋》铭文中即有地名被释为“高陵”。《说文》云:“陵,大阜也。”在秦代的湖南地区,含“陵”字后缀的地名,都与山有关。不过,这些含“陵”字的地名,既不同于含“山”字后缀的地名(如“鼓山”)多指较独立的山体,也不同于平原区域的所谓“大阜”(大土山),而往往是指范围较广、规模较大的山脉凸起地区。由“陵”字的新含义,推测含“陵”字地名的得名很可能与古百越族群有关系。按南方含“陵”字后缀的地名较早出现于鄂西北至湘西北一带,鄂西北山区楚国时代即属于濮人(濮人与越人关系密切,史籍有“濮越”之称,属越人一支,其语言当属侗台语族)活动区,而湘西北山区楚秦时代肯定属于越人的广泛活动区(如前引里耶J1[12]10号简文有“越人以城邑反蛮衾”句),故知“陵”字很可能是时人借用来记录古越人语大山体类地名的。比如“新武陵”一名就是例子。新武陵之得名,应该是相对于既有的“武陵”而言。这说明,在新武陵县成立前,就已存在一个叫武陵的地方。按包山出土楚简(成书年代约为前322-前316年)169号即录有“武陵”一名;查《汉书·地理志》,秦置洞庭郡前,所置汉中郡下也已辖有“武陵”县(辖域约当今鄂西北竹山、竹溪一带)。洞庭郡所辖的新武陵县,当是相对于这个前面设置的武陵(县)而言。又,秦汉晋时代,汉语把南方的大山体先称为“领”,后发展而为“嶺”(岭)。例如,秦时“南有五领之戌”;汉代称从南岭发源的今赣江为“领水”;到晋代,郭璞释《尔雅》“时善椉领”的句意为“好登山峰”,王羲之《兰亭序》亦有称“崇山峻领”。这些表示山体含义的“陵”“领”诸字及相关地名,迟自战国晚期才在南方地区开始出现,也当与南方的古百越族群有关系,或者进一步说,主要与侗台语族语言有关系。在壮语地名中,修饰词lingq(陡)常被音译为“岭”“领”“灵”等汉字。陵、领(岭)二字很可能就源自于壮语词lingq的古读音。如武陵,很可能就是大山之区的意思。其三,因方位为名者出现。上衍、上軴、軴上三名即是例子。带“上”字前置的地名,秦时关中地区即已出现,例如位于雒水上游的“上雒”(今陕西商洛境)、渭水上游的“上邽”(今甘肃天水附近)。上衍、上軴二地的位置,有学者分别推定于沅、澧二水的中上游一带,相当符合“上”所表达的方位意义。其四,纯土语记音者减少。前面三类地名都可谓是包含古百越族群语言语素的汉语式名称,而余下的索、充、门浅、爰浅、蓬、盈夷等名称,从汉字字面显然无法顺畅理解其含义,应该是前代百越族群语言地名完全式记音习惯的延续。例如,故城位于今常德市东北河流边的“索”(县),很可能得名自壮语词sok(码头)的古记音;位于湘西北山地区的“充”(县),则很可能是壮语词congh(冲,山谷、山窝)的古音异记。其五,纯汉语地名开始出现。鼓山、贰春、康乐三名应是湖南境内目前所知最早的纯汉语地名。

站长提醒:以上内容,未识真伪,仅供参考。理性上网,以免过度。谨慎广告,危及钱财。