阅读此文前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论与分享,又给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。

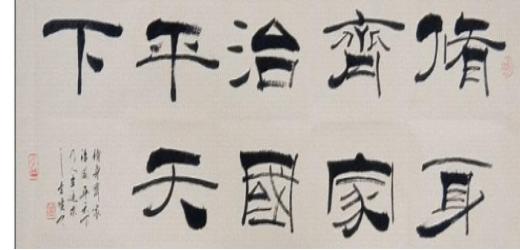

引言孝道的法律化自中国法律形成之初即已开始。夏作禹刑,将不孝作为重罪论处。周仿夏商旧制,以不孝为首恶;如果冒犯不孝、不悌、不友、不睦的罪行,会受到宗法和法律的惩处,并且不得赦免。

春秋至秦,长期的礼崩乐坏导致孝道原有内核几乎丧失殆尽;同时,法家思想重法律而轻道德,对孝的法律化仅仅停留在表面的对不孝行为的惩治。

孝道法律化的成型需要追溯到两汉时期。汉代以孝治天下,将孝道全方位法律化,以法律辅助孝文化的推行。通过将孝作为治国方略加以推广,汉代成功使得孝文化成为社会的广泛共识,将孝由原本的家庭情感联结,上升为社会伦理道德乃至国家法律法规。

汉代孝道的法律化是全方位的法律化,内容包括惩罚不孝、鼓励孝行、辅助养老等多方面,手段包括举孝廉的选官制度、三老的地方基层治理制度、惩治不孝的法律法规多层次。汉代孝道的法律化推动系统的孝道法律体系的成型,直接影响了此后历朝历代的法律制定。

汉代对于孝的重视,深刻影响了汉代的政治理念和社会生活。孝构成了汉代社会稳定的基石,为中国道德伦理观念的形成奠定了基础。理解孝与孝文化的法律化,方能够真正理解汉代政治生活的内在逻辑。

一、何意瞩孝道,事君如事亲孝道的内涵,在长期的发展过程当中,存在质的嬗变。先秦时期,孝道主要围绕祭祀祖先展开。西周以后,孝道逐渐被赋予善事父母的内涵。

春秋以降,礼崩乐坏,孝道关于敬天地的部分几乎消失殆尽;于是,孔子以“孝悌”为根基阐释“仁”学,孝道的主要核心演变为善事父母。孔子以后的儒学,将孝道的内涵进一步扩大化,孝道由家庭内部的道德情感扩大为社会层面的伦理规范。

汉代法律化的孝道思想,是基于儒家学说衍生的,以善事父母为核心的孝道思想。

汉代儒家的孝道思想,最显著的特点为忠孝一体。经过较长时间的发展,汉代儒家的孝道理论体系已经相当完备,孝道已经由家庭内部的自发性情感联结,发展成为社会层面的具有一定强制力的道德规范。作为社会道德一部分的孝道思想,在中国古代封建王朝的特殊环境当中,不可避免地和忠君思想产生联结。

《礼记》:“上则顺于鬼神,外则顺于君长,内则以孝于亲”

通过将国家阐释为具体家庭的扩大外延,将君主阐释为具体父母形象的抽象总和;对于君主的忠诚,即可以被视作对于父母的孝顺的进一步发展。

忠孝混合的儒家孝道观念,使得孝道的教化作用,不仅局限于维持伦理道德和睦,还包括维持封建统治秩序稳定的重要价值。经过汉代儒家阐释的孝道思想,拥有了完全意义上治国理政的辅助价值。

孝道思想对于维护统治的重要作用,使得汉代接受孝道思想作为其治国理政的基本方略,形成汉代以孝治天下的格局。基于以孝治天下的治国理念,汉代积极推行孝道的法律化。通过将孝道思想以法律的形式固定,汉代成功构建了其特有的孝道伦理体系。

汉代儒家的孝道思想,推动了汉代以孝治天下格局的形成;汉代儒家思想本身,构成了汉代孝道法律化的现实基础。

西汉建立初期,统治者曾在较长时间内采用黄老之学,以与民休息的方式恢复和发展社会生产力。至西汉汉武帝时期,汉代社会状况已经得到根本改善,汉代的治国理政方略出现重大转变,呈现出儒法兼具的特征。

汉代统治者在接受儒家道德观念的同时,在相当程度上保留了法家对于法律系统建设的重视,将道德教化和严刑峻法相结合,实现最大限度维护中央集权的君主专制的目的。汉代孝道的法律化,是儒家思想贯彻于法律实践过程的典型代表。

儒家思想是影响汉代孝道法律化的重要因素。而决定汉代孝道法律化的最终因素,归根结底,还是汉代小农经济的发展要求。

中国古代社会以自给自足的小农经济为主。以个体家庭为基本生产单位的小农经济,对于外部商品交换具有较强的排斥性,其生产生活基本在家庭内部得到解决。因此,家庭内部的稳定性,对于小农经济的长期存在,具有极其重要的影响。

孝道观念的产生迎合了小农经济发展的需要。通过孝道观念,家庭内部能够形成足够的稳定性和牢固的继承关系,保证小农经济能够长期稳定地存在。汉代社会农业生产已经相当成熟,小农经济成为社会的主要生产模式。因此,汉代政府为实现长治久安,需要通过孝道的法律化,进一步保证小农经济的稳定性,为小农经济的长期发展铺平道路。

各种原因的叠加组合,使得汉代孝道的法律化程度大幅度提高,最终形成了两汉时期成熟的孝道法律系统。

二、孝廉因岁贡,孝道已见章汉代孝道的法律化是全方面的法律化,包括对于不孝行为的法律惩治,以及对于孝行的大力推崇,从正反两方面合力构造了汉代特有的孝道法律体系。

对于不孝行为的法律惩治,并非汉代首创。西周时期,不孝、不悌、不友、不睦即已经被明确为违法行为,冒犯者会受到宗族法规和国家法律的惩罚。秦代,不孝的行为同样会遭受政府的处罚。

《尚书·康诰》:“元恶大憝,矧惟不孝不友”

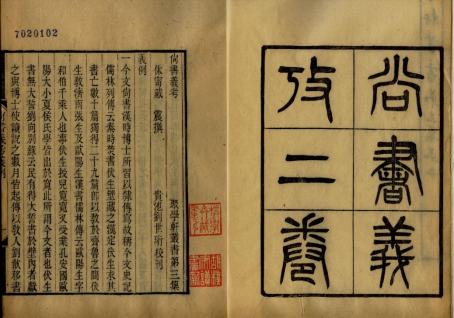

汉代对于不孝行为的法律惩治,从力度和涵括面而言,均出现较大幅度的提升。根据《二年律令》的相关条款,子女殴打、强奸、谋杀父母,会被处以死刑,死刑的残酷程度视情节轻重而定;子女没有尽力赡养父母,会根据行为的恶劣程度,面临最高死刑的惩罚;

即使没有明确的不孝行为,任何人如果对于孝道发表不当言论,也有可能遭受严重的惩罚,典型案例见于《后汉书》当中的《孔融传》。

值得注意的是,汉代对于不孝行为的法律惩治,完全是对子女的单方面约束。按照汉代法律规定,子女如果告发父母的犯罪行为,即使其所告内容属实,同样会遭受严重的惩罚。在部分案例当中,子女告发父母的行为实际上有利于国家和社会稳定,但是除非皇帝特别下令赦免,子女仍然无法免除法律的惩罚。

汉代孝道法律化的主要创新,是对于孝道行为的鼓励。汉代对于孝道行为的鼓励,包括免除符合孝道但违背义理的行为,以及采取多种措施鼓励孝道。

汉代法律的重要特点为孝行和普通情况分列讨论。在汉代的法律实践过程当中,涉及孝道的案例往往会和普通案例进行区分,以此彰显汉代社会对于孝道的重视。对于孝道的鼓励,实际上是对于不孝行为惩治的延伸。典型案例为汉代的连坐制度。

由于缺少足够的治安维护手段,中国古代社会长期执行连坐的法律办法,鼓励民间相互告发违法行为,以此减轻地方基层司法压力。汉代延续了秦代开始的连坐制度,但是特别废除了父子、夫妻、主仆隐匿的情况。

根据汉代法律规定,父母隐匿子女的情况,视情节轻重,酌情减免处罚;子女隐匿父母的情况,不视作违法行为。相较于在法律实践当中特别赦免孝道行为,汉代采取的鼓励孝道措施,是汉代孝文化深入社会各阶层的根本推动力量。

汉代对于孝道的鼓励措施,主要见于汉代的选官制度。西汉时期,选官的主要方式包括察举和征辟。察举包括贤良方正、孝悌力田、茂才异等以及孝廉四种科目,其中孝廉为主要的察举标准。如果存在不孝行为,即使没有达到违反法律的程度,仍然无法通过察举的审核。因此,汉代的选官制度有举孝廉的别称。

对于孝道的鼓励长期存在。官员任职以后,仍然需要坚守孝道的行为标准。存在不孝行为的官员,会遭受免职的处罚,严重者可能面临终身永不续用的境遇。没有遵守举孝廉规则的官员,同样会遭受不同程度的处罚。

普通群众同样可以受到鼓励孝道的法律奖励。根据汉代法律法规,子女在其父母去世以后,可以享受免除徭役的待遇,以便子女为父母收殓送葬;父母年龄超过一定数额,子女同样可以享受免除徭役的待遇,方便子女更好地照顾父母。另外,汉代不同统治时期,由不定额的奖励孝道的短期诏令出台,内容多为施行孝道的子女提供物质奖励。

汉代的孝道法律化,并不局限于个体子女和父母之间的孝道关系,而将孝道上升为国家层面对于老者的尊重。

汉代地方基层治理实行三长制度,乡一级的基层单位需要选举出德高望重的老者负责教化百姓,三长可以享受官吏的待遇。同时,汉代将鳏、寡、孤、独纳入法律保障范畴,由官方负责供养养老,以彰显国家层面对于孝道的重视。

汉代的孝道法律化,将孝道行为从个人层面和国家层面,固定为必须执行的道德规范,奠定了中国古代伦理道德体系的基石。

三、南北吹其心,贤孝不相分汉代的孝道法律化,毫无疑问是利大于弊的决策。汉代孝道法律化的直接结果为汉代社会风气的改善。秦代的法家思想盛行,使得社会层面功利主义风气严重。通过以孝治天下的一系列行为,汉代成功在社会层面树立起良好的风尚,形成“内化于心、外化于行”的优秀道德风气,极大地改善了汉代的社会环境。

同时,汉代孝道法律化奠定了中国古代社会法律的基础。自汉代以后,中国古代长期延续了对于孝道的重视。孝道思想成为中国古代传统伦理秩序的重要组成部分,深刻影响了中国社会的伦理道德观,直接塑造了中华民族的民族性格。

此外,汉代孝道法律化存在一个不甚明显,但是对于中国古代社会秩序极其重要的影响。通过孝道的法律化,汉代的家庭秩序观念得到梳理,并且深刻影响了以后历朝历代的家庭秩序。

根据汉代的法律规定,继父母和亲生父母拥有同等的法律地位;丈夫的父母和妻子的父母拥有同等的地位。汉代通过孝道的法律化,确定了完整的家庭秩序规则,避免出现因为个人情感因素导致的家庭不稳定,极大地保障了个体家庭的和谐。

虽然汉代孝道的法律化对于当时的统治秩序,起到了良好的维护作用;但是,过度的孝道法律化,同样为中国社会的某些不平等现象的存在,奠定了基础。

汉代孝道法律化的直观负面结果为愚孝行为的出现。对于孝道的极端重视,使得汉代的孝道行为开始出现不健康的发展趋势,诸如郭巨埋儿等泯灭人性的孝道行为得到提倡,使得中国古代的孝道呈现出病态的畸形关系。

愚孝行为的出现,是汉代孝道法律化深层次负面影响的浅层表现。孝道法律化的推行,极大地强化了父权制社会的道德秩序,导致社会层面表现出极端的强权崇拜心理。子女的人身自主权几乎处于完全被剥夺的状态,单方向的义务关系使得子女和父母呈现不对等地位,严重影响了中国社会的家庭情感架构。

汉代孝道法律化对于中国社会的影响是长期的。一方面,汉代的孝道法律化有助于形成社会的良好风气,帮助维持统治秩序的稳定;另一方面,汉代的孝道法律化加深了封建等级关系,极大地束缚了人的自由本身。

结语

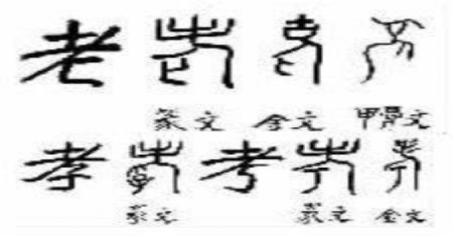

孝文化自古以来即已有之,是中国传统道德体系的重要组成部分。甲骨文当中既已有“孝”一字,西周时期的青铜器铭文或者简牍文字当中,“孝”已经成为高频率单字。儒学兴起以后,孝成为贯穿仁学的核心要义,成为儒家学说的重要组成部分。

汉代是孝文化定型的重要历史时期。经过汉代的孝道法律化,原本主要为道德约束的孝道情感,发展为具有强制法律约束力的行为规范,孝道成为中国古代长期存在的政治基础。汉代的孝道法律化,使得中国古代社会形成了尊老的良好风气,孝文化渗透进入社会的方方面面,成为支撑中国社会的精神脊梁。

理解汉代的孝道法律化,可以帮助理解中国古代的孝道发展逻辑,进而理解现代社会继承和发展孝道的必要性。

参考文献

《二年律令》

《汉书》

《后汉书》

,站长提醒:以上内容,未识真伪,仅供参考。理性上网,以免过度。谨慎广告,危及钱财。